コラム

プロ講師のコラム The Owl at Dawn

十分でわかる日本古典文学のキモ 連載十五回 『古事記』と『日本書紀』~この国のシステムをつくった「ふたご」の歴史書~

○日本文学史は『記紀』に始まる

『古事記』と『日本書紀』は、一括して『記紀』とよばれます。日本文学史をかたるとき、発端におかれるのがこのふたつです。

わが国であらわされた書物のうち、完本がのこる最古のものが『古事記』。『日本書紀』がこれにつぎます。文学史の起点に『記紀』が置かれてもあたりまえである。そんな声も聴こえてきそうです。

けれども『記紀』は、史書としてうみだされました。歴史の本が文学史に席をあたえられる。そこには理由があるはずです。

『記紀』はなぜ、「文学」としてあつかわれるのか。両者はともに、編纂目的にそくした文体をもち、精妙に組みあげられています。ことばの彩をつくし、ときには虚構をかまえる。そんなふうにして読者にはたらきかけていく。こうした特質ゆえにこの二著は、文学史のなかで論じられる資格をもつのです。

○「第二の中華帝国」をめざして編まれた『日本書紀』

天智10(672)年。大海人皇子は、兄・天智天皇の子である大友皇子を打倒すべく兵を挙げました。壬申の乱とよばれるこの戦いで、大海人皇子は勝利をおさめます。そしてあくる年に即位、天武天皇の誕生です。

戦勝によって君主となったカリスマ。この「じぶんにしかない力」をもちいて、天武は改革をおしすすめます。それまで「倭」と称していた国号を「日本」に改めた。それまでの「大王」にかわる君主のよび名として「天皇」を定着させた。これらはいずれも、天武朝の事績です。

この国を「第二の中華帝国」にする。そこに天武のもくろみはありました。

君主という点ではかわりはなくても、「王」と「帝」はちがいます。「王」はローカルな権力者。「帝」はいく人もの「王」のうえに君臨する「複合国家」の統治者です。古代東アジアでは、中国皇帝だけが「帝」の名にふさわしい存在でした。ほかの君主は、べつの「王」をしたがえていないので「帝」とはいえない。

この列島の支配者も、倭の「王」と外国からよばれてきました。国内的にも「大王」といわれていた。これに対し、新称号である「天皇」は「帝」です。

――「皇帝」とは一線を画するので、中国の君主とは競合しない。ただし格としては、「皇帝」と肩をならべる。

そういう存在として、わが国の支配者を位置づけなおしたい。「天皇」というネーミングには、そんな意図がたくされています。

天武は、律令の制定も命じました。律令というのは、地域をこえて人民の指針となる普遍の法。これをさだめられるのは、「皇帝」だけです。周辺国がこれをもつことを、中国の歴代王朝はみとめなかった。その「禁忌」に天武は挑んだわけです。ここにも、「中国と対等の地位に自国を押しあげる」というねらいがうかがえます。

天武がこんな「虎の尾をふむ政策」を打ちだせたのは、この国が島国だからでした。

「海をわたって倭に干渉するのはコストがかさむ。よほど目にあまらないかぎり、やつらのやりたいようにやらせよう」

古代中国は、これを基本方針にしていました(陸つづきの国がおなじことをしたら、武力で圧をかけられたでしょう)。

「漢文で書かれた国史」を国家事情としてつくる。これも「中国とおなじことができるアピール」の一環でした。

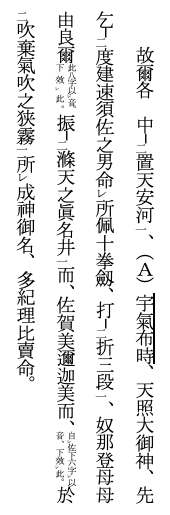

天武10(681)年、『日本書紀』(以下、『紀』と表記)の編纂準備がはじまりました。律令制定の命がくだされた二十二日後のことです。五年後に天武は崩御。最終的には、舎人親王(天武の皇子)が責任者となって『紀』を完結させました。ときに養老4(720)年。四十年がかりの難事業でした。『紀』は、本文がすべて漢文でつづられています。和歌や歌謡も出てきますが、それを表記するには漢字のあて字がつかわれる。たとえば、こんなぐあいです。

烏波利珥 多陀珥霧加弊流 比苔莵麻莵阿波例 比等莵麻莵

比苔珥阿利勢麼 岐農岐勢摩之塢 多知波開摩之塢

尾張に 直に向へる 一つ松あはれ 一つ松

人にありせば 衣著せましを 太刀佩けましを

尾張国のほうをまっすぐむいて立っている一本松よ、ああ。一本松よ、おまえが人間だったなら、服を着せてやるのにな。太刀を佩びさせてやるのにな――和歌や歌謡は、一句あたりの音の数が形式によって決まっています。枕詞のような「音調をととのえるだけで、意味はあらわさない語」もふくまれる。漢文に訳してしまうと、「歌」の存在理由はそこなわれます。かな文字がまだ成立せず、漢字のみしかつかえない状況でこの弊をどう避けるか。その苦肉の策が、「夜露死苦」方式のあて字でした。『紀』を成立させるについての困難は、「歌」の表記だけにとどまりません。なにせ、三十巻におよぶ大著(本文だけで、文庫本千五百頁をこえます)。それを漢文でつづる労苦は、なみたいていではない(日本語ネイティヴが、これだけの分量を英語で記すばあいを想像してください)。渡来していた中国人にも助力をあおぎ、国をあげて編纂にとりくんだ。そのすえにようやく『紀』はできあがったわけです。

〇なぜ『古事記』は必要とされたのか

中国歴代王朝は、じぶんたちの正統を証明するため国史を編みます。もちろんそれらは、漢文でかかれている。あまたの障壁をのりこえ、天武はこれにならおうとした。それだけではありません。この作業と並行してもうひとつ、史書の制作をくわだてたのです。

天武は、近侍する舎人・稗田阿礼に古記録類の暗誦を命じます。このとき記憶したものを阿礼が口述、これを太安万侶が筆録した。こうしてできたのが『古事記』(以下『記』と略)です。その成立は『紀』にさきだつこと八年、和銅5(712)年でした。

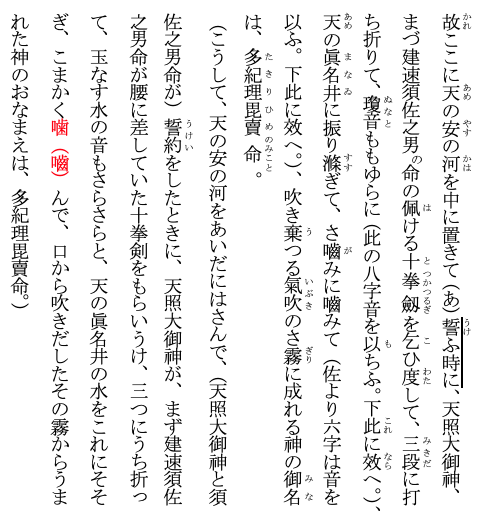

『紀』の編纂は、それだけで難事業。歴史の記録につかえる人材は、のこらずそこに投入されたはずです。そうした状況で、『古事記』のプロジェクトまで走りださせた。ここまでの「無理」をおかす必要は、どこにあったのでしょうか。『紀』とことなり、『記』は純然たる漢文体をもちません。そこで採用されているのは、漢文とあて字が混在する独特のスタイルです。

これを訓みくだすと、つぎのようになります。

「奴那登母母由良爾」と「佐賀美邇迦美」。この二箇所は、注にもあるとおり、あて字をつかって表記されています。「宇氣布」も、漢字の音をかりて日本語をあらわしたもの(傍線(A)と(あ)を参照)。ほかの部分は、漢文に準じるかかれかたになっています。

『記』と『紀』のちがいは、文体だけではありません。場面構成のありかたが、原理的にちがうのです。『記』は、最善のストーリー、最善の解釈をひとつだけ語ろうとします。これに対し『紀』では、いくつもの異説が併記される。

たとえば天孫降臨の場面。「皇祖」として地上を治めるようニニギは命じられます。『記』において、ここで指令を発するのは高木神とアマテラスの二神(「高木神」というのは、タカミムスビの異称)。これ以外の説はしめされません。いっぽう『紀』では、ニニギはタカミムスビにさしずされたことになっている。さらに、アマテラスがニニギを降臨させたという伝承も異説としてかたられます。

アマテラスが皇祖神になったのは、天武即位後のこと。その称号はもともと、タカミムスビのものであった――そういう説が近年、有力視されています。いずれにせよ、いまの皇統が確定するにつき、紆余曲折があったのは確実です。『紀』は、その過程でうまれたもろもろの伝承をならべて記述します。『記』は、アマテラスから天武にいたる「一本道」を印象づけようとする(そのぶん、「一本道」からはずれる説を、「一本道」にとりこむ趣向がこらされます。タカミムスビに「ニニギへの共同命令者」の地位をあたえているのもその一例)。

アマテラスを祖とする「天皇」が、唯一絶対の君主である。そのことを、「ほかの可能性はありえない必然」として、『記』はかたりとる。「国家公認の歴史書」である『紀』は、異説をならべて客観性を装わんとする。 天皇は、この国を支配する資格をもつ。この事実を自明のものとして、国内の諸氏族に印象づけるために『記』はかかれた。これがいまの段階における「定説」です。天武は、武力で王位をうばいとったので、正統性をアピールする必要に駆られていた。性急ともみえるやりかたで、『記』をまとめようとしたのはおそらくこのためでした。このとき、『紀』とは素性のちがう国内むけ文書である旨を明示する必要があった。そうかんがえるなら、地の文に「あて字」が混じる理由もなっとくできます。

「奴那登母母由良爾」と「佐賀美邇迦美」。この二箇所は、注にもあるとおり、あて字をつかって表記されています。「宇氣布」も、漢字の音をかりて日本語をあらわしたもの(傍線(A)と(あ)を参照)。ほかの部分は、漢文に準じるかかれかたになっています。

『記』と『紀』のちがいは、文体だけではありません。場面構成のありかたが、原理的にちがうのです。『記』は、最善のストーリー、最善の解釈をひとつだけ語ろうとします。これに対し『紀』では、いくつもの異説が併記される。

たとえば天孫降臨の場面。「皇祖」として地上を治めるようニニギは命じられます。『記』において、ここで指令を発するのは高木神とアマテラスの二神(「高木神」というのは、タカミムスビの異称)。これ以外の説はしめされません。いっぽう『紀』では、ニニギはタカミムスビにさしずされたことになっている。さらに、アマテラスがニニギを降臨させたという伝承も異説としてかたられます。

アマテラスが皇祖神になったのは、天武即位後のこと。その称号はもともと、タカミムスビのものであった――そういう説が近年、有力視されています。いずれにせよ、いまの皇統が確定するにつき、紆余曲折があったのは確実です。『紀』は、その過程でうまれたもろもろの伝承をならべて記述します。『記』は、アマテラスから天武にいたる「一本道」を印象づけようとする(そのぶん、「一本道」からはずれる説を、「一本道」にとりこむ趣向がこらされます。タカミムスビに「ニニギへの共同命令者」の地位をあたえているのもその一例)。

アマテラスを祖とする「天皇」が、唯一絶対の君主である。そのことを、「ほかの可能性はありえない必然」として、『記』はかたりとる。「国家公認の歴史書」である『紀』は、異説をならべて客観性を装わんとする。

天皇は、この国を支配する資格をもつ。この事実を自明のものとして、国内の諸氏族に印象づけるために『記』はかかれた。これがいまの段階における「定説」です。天武は、武力で王位をうばいとったので、正統性をアピールする必要に駆られていた。性急ともみえるやりかたで、『記』をまとめようとしたのはおそらくこのためでした。このとき、『紀』とは素性のちがう国内むけ文書である旨を明示する必要があった。そうかんがえるなら、地の文に「あて字」が混じる理由もなっとくできます。

〇『記』と『紀』、それぞれのヤマトタケル像

どのように読まれたいか――そこにちがいがあれば、おなじ話柄がまったくべつのかかれかたをするのも当然です。

『記』と『紀』で、ヤマトタケル物語の大枠はかわりません。景行天皇の皇子・小碓命が、クマソタケルを討伐するべく西国に赴く。みごと使命をはたし、瀕死のクマソタケルからヤマトタケルの名をたてまつられる。つぎにむかった東国でも数かずの「服従せざるもの」を平定。しかし、伊吹山の神から呪いをうけ、大和にむかう途上で命をおとす。死後、その魂は白鳥となって飛翔する。

こうした「あらすじ」を、『記』と『紀』は共有しています。にもかかわらず、両者を読んでの印象にはずいぶんちがいがある。

美濃国の美人姉妹を、景行天皇が後宮に召そうとする。『記』のヤマトタケル物語はそこからはじまります。姉妹をむかえにつかわされたのは、小碓命の同腹の兄である大碓命。かれは、姉妹をじぶんのキサキにしてしまい、父帝には替え玉を献上する。天皇は、すりかえの事実を知っていながら大碓命をとがめない。それでいて身がわりの女性たちは、指もふれずに放置する(天皇は息子による「横領」を、内心ではうらんでいたのです)。行き場をうしなった代役のふたりはたいそうかなしんだ。『記』にはそうしるされています。

姉妹をよこどりしてやましいのか、大碓命は、父帝との食事の場に顔をみせなくなる。こういう席にはでるものだと兄にわからせることを、天皇は小碓命に命じます。

それから五日たっても、大碓命は天皇のまえにあらわれない。小碓命に帝は訊く。

「兄にはもう、わからせてやったか?」

「わからせてやりました」

「どうやってわからせた?」

「朝、厠にはいったところを殴って手足をもぎ、コモにくるんで放りだしました」

天皇は、わが子の猛々しさにふるえあがります。その恐怖のあまり、小碓命をクマソタケル討ちに西国へむかわせる。ありあまる力をもつ息子を、こうして遠ざけたのです。

『記』のえがく景行天皇は陰湿な小心者にみえます。大碓命に女性を「横領」されてもだまっている。かといってゆるすわけでもなく、ふたりの替え玉には――罪は彼女たちにないのに――つらくあたる。大碓命が食事にあらわれない理由も、じぶんでは糺さない。そして、「代理」を命じた小碓命が「暴走」するや、都から追いやってしまう。

小碓命はクマソタケルを誅殺。ヤマトタケルの名を得て、出雲国もたいらげたうえで凱旋します。すぐさま天皇は、かれに東国への転戦を指示しました。ヤマトタケルをいくさの野から還らせない――わが子が勝てば、みずからの版図が拡大。敗死したなら、手にあまる息子をやっかいばらいできる。どちらにころんでも、得をするのは景行です。

父帝の真意がどこにあるのか。悟ってしまったヤマトタケルは、叔母・ヤマトヒメノミコトをまえにして呻きます。

「みかどはもう、わたしに死んでほしいとおのぞみなのだ。西国のけしからぬ輩をたおしにつかわされ、もどってきていくらもたたないのに――東国十二国の仇どもを討ってこいとお命じになり、援軍も賜らないのはどうしてか。これをかんがえると、みかどはもう、わたしに死んでほしいとおのぞみなのだ」

それでもかれは東国にむかい、数かずの戦功をあげます。けれども結局、伊吹山の神にたおされてしまう。病んだ肉体にむちうって故郷をめざし、中途で力つきる――そんな「最期のヤマトタケル」を描く『記』の筆致は感動的です。

いっぽう『紀』の景行天皇は、『記』とは対照的にみえます。天皇じしん、兵をひきいて遠征し、叛逆者をしたがえる英雄。ヤマトタケルのことも惜しみなく称賛する。息子のほうでも、父帝への信頼は万全です。

大碓命による「美人姉妹横領事件」には、『紀』もふれています。ただし、そこにヤマトタケルは関与しません。大碓命も、殺害も追放もされないままです(天皇は大碓命をうらんだ、という叙述はみえますが)。

西国から凱旋後、ヤマトタケルがすぐに東国につかわされる。この点は『紀』でもかわらないものの、そこにいたるいきさつには懸隔がある。『紀』では、天皇が「東国遠征の総帥にはだれが適任だろう?」と群臣に問います。するとヤマトタケルが進言する。

「西国に行ってきたばかりでわたしは疲れています。今度は大碓命の出番です」

これを聞いて大碓命はおじけづき、草むらに身をかくします。そこでヤマトタケルが、みずから東征に赴くともうしでる。天皇はこれをよろこび、吉備武彦と大伴武日連に同行を命じます。東国にゆくヤマトタケルには、『紀』では援軍がつくのです。

『紀』のヤマトタケルは、「英雄どうしの信頼関係」で父帝とむすばれています。いっぽう、「敵前逃亡」する大碓命は小人物。父と弟のなかまになる資格がない。

皇帝と遠征将軍の理想的むすびつき。この国ではそれが実現されている――「正史」である『紀』が、そういう主張をするのはうなずけます。では『記』が、ヤマトタケルを「感動悲話」の主役に仕たてたのはなぜでしょうか。卑小な父にうとまれる、猛烈すぎる力をもつ息子。かれを軸とする物語を、どんな動機から『記』はつむごうとしたのでしょうか。

〇『記』・『紀』と「天皇のふたつの貌」

「天皇」をなのることで、この国の君主は、「皇帝」をよそおいました。とはいえ、「天皇」をだす血筋は、中国の帝室とはなりたちがちがいます。

中国のさいしょの皇帝は秦の始皇帝。史上はじめて、ほかの諸侯を武力でしたがえた人物です。その実績をもって、かれは「皇帝」を自称した。これにつづく皇帝たちは、前代の「皇帝」から位をゆずられるか、うばいとるか。いずれにせよ中国の皇帝たちには、「その地位をしめる根拠」が明確にある。

さきにふれたとおり、『記』・『紀』の企画者たる天武は、戦勝によって即位しました。が、かれが「君主の家筋」にうまれていなかったらどうか。「王位継承戦争」を起こすことじたい、不可能だったのにちがいない。そして、天武の一族がそういう血統になった「これというきっかけ」はありません。近畿地方の支配権をめぐる歴史のつみかさね。それが大王の家を「氏族連合の長」に押しあげました。

とすれば、『紀』という「正史」だけでは、天武は安心できなかったはずです。みずからの血に、「皇帝」の地位を独占する資格がある。そのことを、「史実」以外の力も動員して印象づけねばならない。ここに、『記』が必要とされたゆえんがあります。

『記』と『紀』の景行天皇像のあいだにある懸隔。それをもたらしたものがなにかも、右の事情をかんがえるならあきらかです。

『記』の景行は、帝王の名にあたいしない卑小な男。中国であれば、ヤマトタケルに誅殺され、位をうばわれるにちがいない。にもかかわらず、悲劇の英雄たる息子は、運命をうけいれて死んでいきます。対するに『紀』の景行は、律令国家(=官僚が支配する大国)にふさわしい英傑です。士はおのれを知る者のために死す――そんな信頼感をもって、ヤマトタケルは『紀』のなかであるじに命をささげる。

たてまえでは、「天皇」は「皇帝」です。この線にそって『紀』は景行をえがきます。同時に、「天皇」には「皇帝」におさまらない側面もある。そこをわきまえたうえで「天皇」をささえるのが、「臣」のあるべき姿である――そういう思想を謳いあげたのが、『記』のヤマトタケル物語です。

『記』と『紀』はこのように、分担して天皇のふたつの貌をかたりました。結果、奇妙な状況が出来してしまった。天皇は、国家システムの頂点であり、支柱である。このことは、現在でもある意味かわりません。でありながら、天皇はしばしば、反官僚主義の旗頭にまつりあげられる。

たとえば江戸時代。官僚主義の基盤となる朱子学を、幕府は奨励していました。戦国時代の武士は、まさしく「戦闘員」。そんなかれらに朱子学をまなばせて、「地方公務員」にしてしまおう。これが幕府のもくろみでした(本書の『日本永代蔵』を論じた章を参照)。

さむらいを「小役人」にしようとこころみる。幕府のこのやりくちに、反発する人びともいました。こうした「不平分子」に支えられて発展していったのが国学です。

『論語』や『史記』といった中国古典の研究は漢学とよばれます。これだけがゆいいつ「学問」の名にあたいする。ながらくわが国ではそうかんがえられてきました。幕府が推す朱子学は、漢学のなかでも、もっとも王道をいくものです。

この「漢学偏重」の潮流に、違和感をいだく層がしだいにあらわれた。かれらは、こんな主張をかかげました――われわれ本来のありかたをさぐるには、日本の古典をひもとかねばならない。中国思想のごとき「借りものの尺度」にたよるのはあやまりだ。

右のような思想にもとづき、『萬葉集』や『源氏物語』を精読していく。これが国学の実践です。江戸時代の正統漢学において、忠誠を誓うべき「主君」は将軍になります。国学者としては、べつの「崇拝対象」を設定する必要があった。ここでかつぎだされたのが「天皇」です。

アンチ・朱子学である国学者は、官僚制度にも懐疑的。「システム」ではなく「心情」によって、人びとがむすびつくのをおもんじます。この「心情の共同体」をささえる役割を、国学は「天皇」にもとめました。

『紀』は「正史」ということもあり、成立いらいずっと読みつがれていました。『記』はこれとちがって、「わすれられた書」になっていた。そんな『記』を掘りおこし、「古典」として復権させたのが国学です(この「『記』リバイバル運動」の頂点が、本居宣長の『古事記伝』)。君主にふさわしいとはいえないが、情にほだされて命まで差しだしてしまう――そんな「『記』の景行」のような天皇。国学者たちはそこに、「日本」の基盤を置こうとしたのです。

〇現代日本でナショナリズムが迷走する理由

「官僚制の頂点をなす天皇」と「心情の天皇」。国学は、「天皇のふたつの貌」をあらためて浮上させました。

この「天皇像の分裂」は、明治以降もこの国を揺さぶりつづけます。一例をあげるなら、昭和陸軍における統制派と皇道派の対立。統制派は、文民官僚とも連携し、国防と生産を効率的にむすびつけようとする。めざすは、強大な軍事=経済大国の建設です。皇道派は、「万民は天皇の子」という思想のもと、農村の窮状を救うことを謳う。官僚や財界にたいしては批判的です。統制派にとって「天皇」は「システムとしての国家の長」。皇道派はこれを「心情的連帯の要」とみます。ふたつの閥は激しくあらそい、昭和10(1935)年に惨劇がおきました。統制派のリーダー・永田鉄山少将が、陸軍省内で執務中に惨殺された。犯人は、皇道派の相沢三郎中佐です。「官僚制の頂点をなす天皇」と「心情の天皇」。両者の対立は、ついにテロ事件にいきついたのです。こののち皇道派はさらに先鋭化、翌年には軍事クーデターをおこします。二・二六事件です。

国民統合の象徴。日本国憲法は、「天皇」をそう定義します。ここには、「ふたつの貌」をなんとか包摂しようとする腐心がうかがえる。けれども戦後の「天皇」は、経済立国に役だつ「装置」というのが実質でした(戦後の昭和天皇も現在の上皇も、「心情の天皇」の貌は表にださなかった)。二・二六事件の将校に共鳴する三島由紀夫は、その点に不満だったのでしょう。かれのいう「文化概念としての天皇」は、まさしく「心情の天皇」です[1]。

「心情の天皇」の不在。これは、いまの日本社会にとっても「不安要因」となっています。

平成になって、いわゆる「ネトウヨ」のあいだで奇妙なうわさがひろまりました。

「明治維新のおり、天皇はすりかえられている。ほんものは廃位され、あとがまにすえられたにせものは天皇家となんのゆかりもない。だから、いまの皇室は尊崇にあたいしない。」

荒唐無稽の妄説――事実関係だけみれば、そのとおりでしょう。問題は、これを信じたがる人間が、ある程度いたのはどうしてか、という点です。「天皇」をむりやり斥けて、「ネトウヨ」はなにをもとめたのでしょうか。

さいきんの大学生は、かなりの比率で「じぶんが返す奨学金」を借りています。実家がまずしいから、そうしているとはかぎらない。保護者がそこそこ裕福なばあいも、借金して学費にあてるケースが多いようです。

かれらの両親は、わたしとおなじバブル世代。だれかのために欲望を断念するのはふるめかしいかんがえかたである。わたしたちは、そういわれつづけてきました。だから、金まわりに余裕があっても、息子や娘の学費は当人に押しつける。そして、ブランド品や高価な外国車を自身のために買うのです。

バブル世代の「戦前うまれの親」は、子どもに学費を出させませんでした。親のカネで大学に行き、息子や娘には進学にあたって借金を背おわせる――そんな「とんでもないおとな」がめずらしくない。これがわたしたちの実情です。

右肩あがりの日本にうまれ、バブル期に就職。そうした幸運の恩恵をハイエナのように喰いあさり、わかい世代にはなにもあたえない。いまの四十代より下の層は、わたしたちをそうみています。そして、こんな「とんでもないおとな」をはぐくんだのが「戦後日本」。とすれば、それを支えていた「象徴天皇」にも反感しかおぼえない。そういう日本人がいてもふしぎはないわけです。

かつてはあたりまえのようにあたえられていた、若者や子どものよるべ。その傘の下でまもられることが、いまの若年層にはむずかしくなっている。そんななか、いちぶの人びとは、「まぼろしの庇護者」の像を「国家」に希求する。結果、「象徴天皇ぎらいのネトウヨ」になっていく。そうしたながれがあるのを、わたしは感じています。

わたしたちの世代と、よりわかい人びとを心情においてつなぐ。これがなしとげられなければ、この国は進退きわまります。しかし、「心情の天皇」はもはやつかえない。では、そのかわりになにがあるのか。これをさぐる鍵をみつけるためにも、『記紀』とむきあう作業はさけてとおれません。日本最古の二著は、幸か不幸か、いまだに「現役バリバリ」なのです……

[1] ただし、三島が「心情の天皇」をどこまで正確に理解していたかには疑問ものこる。かれは東京うまれの東京そだち。父は商工官僚で、母方には教育者がつらなる。統制派の中核は都市エリートの子弟が形成していた。三島の出自はむしろこちらにちかい。皇道派が重視していたのは、東北農村の困窮である。この問題は、戦後の政治・経済にも影響し、福島原発事故の背景でもある。そこに三島が真摯な関心をもつのは困難だったろう。